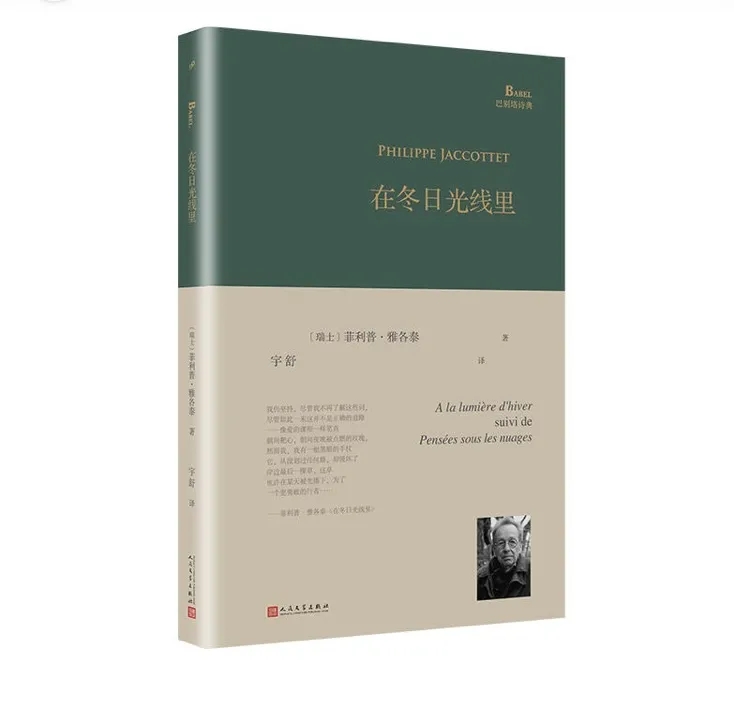

《在冬日光线里》 宇舒 译 我是在2019年一个冬日的下午,读到《在冬日光线里》这本诗集的,当时,冬日的光线照在那些闪亮的诗行上,让我眼前一亮。 从2014年《巴别塔诗典》问世以来,我就开始关注这个系列丛书。到2019年底,这套丛书已出了几十本,在诗坛已颇具影响力,译者中更是不乏范晔、余中先、汪剑昭、树才这样的翻译大咖,以至于有诗人说,遇到“诗荒”,读《巴别塔诗典》就够了。 而2019年10月出版的这本《在冬日光线里》,其作者菲利普·雅各泰,可以说是在世的法语诗人中影响力最为广泛的一位。 加之,这本诗集的译者,是我二十多年前就知道的一位重庆女诗人,一位法语和英语两种语言的译者,还是一位纪实文学书写者。 这几点,令我有了认真阅读这本诗集的兴趣,而阅读下来,它也没有令我失望。 我想起最近的一个夏天,当我再一次走在乡间,“欢乐(joie)”这个词,从精神上经过我,使我惊奇,如同有时一只鸟穿过天空,并不在人们的期待中,也没能立即被人们指认那样。开始我觉得,有一种韵脚来给它制造出回音,就是丝绸(soie)这个词;不只是随意联想,因为这一刻夏天的天空,如同以往一样亮、轻和珍贵,让人想起巨大的丝绸旗帜,带着银色的投影,漂浮在树和山丘之上,而这时候,总也看不清的蟾蜍在让自己从芦苇蔓生的深沟往上蹦,而蛙声,尽管用力,却像镀了银,像来自月亮。这是一个幸福的时刻;但和“欢乐(joie)”一样的韵脚并不因此就是合理的。 ——散文《快乐这个词》 当我随便翻一页,翻到这篇散文《快乐这个词》时,我立即被作者雅各泰字里行间的隐士气质,和遥远的法兰西乡间那静谧的美,以及诗人行走其间的哲思所吸引。 利普·雅各泰1925年出生于瑞士穆冬,曾获蒙田文学奖、法兰西科学院奖、荷尔德林诗歌奖、彼特拉克诗歌奖等多项文学大奖,2004年荣获法国龚古尔诗歌奖,同年入围诺贝尔文学奖候选人。他还出版了许多译著,翻译了荷马、贡戈拉、荷尔德林、里尔克、穆齐尔、翁加雷蒂和曼德尔斯塔姆等,是一位享誉欧洲的翻译家。 “七星文库”是法语文学领域里“先贤祠”一般的存在,被这个文库选中出版其全集的作家,都可谓法语文学里的巨匠大师。他们大多在逝世后入选,但也有少数人,生前就拥有了自己的七星文库版全集,这些人中,就有瑞士法语诗人菲利普·雅各泰(Philippe Jaccottet)。 雅各泰是在2014年将近九旬高龄时得到这份殊荣的,在他之前,只有圣琼·佩斯(1887一1975,1960年诺贝尔文学奖得主)和勒内夏尔(1907-1988,伟大的超现实主义诗人),在生前即成为“七星诗人”。 得到这份至高荣誉之后七年,2021年2月25日,雅各泰在法国逝世,享年95岁。 在一生的大部分时间里,雅各泰都是一位隐士,正如他极为认同尼采的一句话——“你不可能既是作家,又是文化英雄”。 雅各泰13岁时就写诗作为圣诞礼物送给父母,在破败的家乡小城穆冬生活了8年之后,他去到了洛桑。从瑞士洛桑大学文学专业毕业后,雅各泰就在巴黎出版界工作。1953年与画家妻子安娜-玛丽·海泽勒结婚时,雅各泰已经在瑞士和法国的诗歌圈有了些名气,他出版了他的第一部诗集《恐惧》,得到了众口一词的赞誉,评论家乔治·尼考勒说,书中的诗句可以和魏尔伦、雅姆、阿波利奈尔这批19世纪后半叶到20世纪初最杰出的法语诗人的作品相媲美。他还认识了像让·鲍朗、弗朗西斯·蓬热这样当红的作家和诗人,以及伽利玛这样实力雄厚的文学出版商。 尽管如此,1953年,婚后的雅各泰夫妻却做出了一起移居普罗旺斯的决定,那是法国南部德隆山上的一个小村庄格里尼翁,他和妻子都认为这个僻静避世的地方,应该是他们安放灵魂和肉身的地方。 尽管诗人勒内·夏尔和小说家让吉奥诺也曾定居在不远的村里,但那时,迁居普罗旺斯,仍然意味着离开主流视野。 而在雅各泰看来,里尔克也并没有和他的贵族邻居们混在一起,他的作品却比其他人的更深入。 在雅各泰已经“跨进诗坛”的1957年,他就对“跨进诗坛”这个概念做了极为透彻的反省,他不想仅仅因为“跟很多诗界名人都有了来往”,才被人视为“诗坛新锐”,他牢牢地把自己固着在德隆山的一个小村庄——格里尼翁,和他的画家妻子一起,过着深居简出的生活。 在这里,他一边翻译着穆齐尔、荷尔德林、居斯塔夫·胡、曼德尔斯塔姆、但丁,一边和他们对话,以及向这个世界提问。 他花了三十年的时间,翻译了穆齐尔《没有个性的人》,而对他有着巨大影响的一位思想家,是法国的西蒙娜·韦依。他的诗歌笔记《播种期(一)》至《播种期(五)》中,不时出现但丁的《新生活》、《写给卡瓦尔坎蒂·圭多的十四行》、曼德尔斯塔姆1921年的诗句“我用夜晚洗涤自己,在院子里”、荷尔德林“充满幻象的沙漠”、莱奥帕尔迪的月亮、彼特拉克的爱情诗、贝克特的《等待戈多》、陀思妥耶夫斯基《白痴》中阿格拉雅“清晰而新鲜的笑声”、儒贝尔《冥想集》中的句子…… 雅各泰行走在普罗旺斯乡间的巨大诗意,由宇舒的译笔传达到中国来,这译笔中所传达出的诗意,和宇舒本人也是一个诗人有关。 我最早是在20多年前的界限诗歌网站读到宇舒的诗歌的。 界限诗歌网站,是由鲁迅文学奖得主、著名诗人李元胜兄弟俩在1999年11月24日正式推出。当时,藉借丰富的栏目,十多个省的数十位知名中青诗人比较整齐地在网上亮相,成为了互联网上的第一个中国当代诗歌的公共事件。 “界限诗歌网站的问世极大地刺激了关注诗歌的人们的热情。之后的2000年,是诗歌网站和论坛疯狂诞生的一年。《诗生活》《灵石岛》《或者》《诗江湖》《扬子鳄》等优秀诗歌网站或论坛都在2000年相继横空出世。中国网络诗歌运动正式拉开了序幕。”李元胜在《重庆:那十年的诗与酒》一文中这样写道。 其中,他所提到的《灵石岛》,为敝人所创建。当年的我,在北师大一边攻读博士学位,一边痴迷于在灵石岛上为古今中外各路诗人修建属于他们的房间——新诗资料库、古诗资料库、译诗资料库等八个资料库,每天会迎来无数诗歌兄弟的拜访,而我本人,又忙于时不时去诗生活、界限诗歌论坛等帖自己的作品,并与各路诗友争相发帖,激扬文字。 那时候,宇舒也是界限论坛的一个活跃人物,还担任过版主,更被称为论坛的首席朗诵。李元胜那篇《重庆:那十年的诗与酒》中有这样的记载:“2002年,重庆诗人张于创办了酒吧大田驿站,董继平策划了洛尔迦之夜诗歌朗诵活动。这是界限早期活动中最精彩的一次,在张于的吉他伴奏下,宇舒的朗诵征服了现场的所有人。” 后来,论坛逐渐被博客所代替,宇舒的诗歌,逐渐散见于《诗刊》《十月》《人民文学》《星星》等大刊。2019年至2021年,她在《十月》的《科技工作者纪事》栏目发表了一系列两万字左右的中篇纪实作品,有写清华大学副校长(现任南方科技大学校长)薛其坤的,有写我国“探月工程”总设计师吴伟仁的,还有紧扣时代的科技发展,书写百度“决战AI时代”的,当我阅读到那些文字的时候,我明显地感觉到宇舒和重庆大多数女诗人的不同,那就是除了是一个诗人以外,她还对科技怀有浓厚兴趣和精准的理解力。据《十月》的资深编辑谷禾说,看到宇舒的首个中篇纪实文学《超越欧姆定律》时,包括主编陈东捷老师在内的《十月》杂志同仁,都很惊喜,大家都感叹:没想到一个新手,能用如此极具文学感染力的语言,既将一个科学家的故事讲述得津津有味,又将一系列高深的量子世界里的科学原理掰扯得一清二楚。 除了写诗和写非虚构,宇舒从新世纪的第二个十年开始翻译。她翻译法语和英语两种语言的诗歌。在《诗刊》先后译介了瑞士法语诗人雅各泰、加拿大法语诗人杜普雷、法国诗人安德烈·维尔泰、法国诗人达伊诺。2023年,《世界文学》发表了21首她译的安德烈·维尔泰的诗歌,以及一篇有关这位法国诗人的两万字的评论文章,这篇评论文章是由诗人本人提供给译者宇舒,是诗人本人最首肯的评论文章,而译诗中的每一个用典,即背后的故事,都由诗人本人讲述给了译者宇舒,所以可以说是一次非常扎实的译介。 除了这些法语诗人,宇舒还用法语翻译过法国诗人博纳富瓦,用英语翻译过布考斯基、阿特伍德、美国桂冠诗人莱文等的诗作,发表在《汉诗》《诗歌月刊》《诗江南》《延河》等刊物上。 “翻译是最好的阅读”,热爱着文字、热爱着诗歌的中国女诗人宇舒,用翻译阅读着大半生隐居在法国南部德隆山上格里尼翁小村庄里的雅各泰,感知着诗人雅各泰对衰老的恐惧: 一个老去的男人是生命里 满满横陈着铁一般僵硬画面的男人, 不要再期待他用这些喉咙里的钉子唱歌。 以前光喂养了他的嘴, 现在他理性而自制。 ——《在冬日光线里》 传递着雅各泰对死亡的描述: 哑了。词语间的连接也开始被 拆解。他从词语中出来。 临界线。有一会儿 我们又看见了他。 他几乎再也听不见。 我们要呼唤这个陌生人吗,如果他忘记了 我们的语言,如果他不再停下来听? 他有别处的事。 他和任何事都无关了。 即使转向我们, 我们也像只看得到他的背。 ——《在冬日光线里》 毫无疑问,这一次远行者们 经过了最后一扇门: 他们看到天鹅星座在他们之下 闪烁。 ——《给亨利·普赛尔》 以及,雅各泰在不得不面对衰老、死亡的年岁里,在这样的悲戚中,那依然闪现的怦然心动,这更像是一个诗人不愿老去的生命,与时间、岁月的抗衡: 一边暴露出那乌木 和水晶的女人,穿黑丝的高个儿女人 她的目光仍为我闪耀 她或许已熄灭了很久的双眼。 白天的光线隐退了,随着时间经过, 以及我在花园里,被时间驱使着, 向前走,她暴露着另一些东西 ——越过被不停跟随的美人, 越过这舞会上的皇后(从未有什么被邀请到这舞会), 随着她再也勾不住任何裙子的金搭扣—— 更加隐秘,却更加近的其他东西…… ——《在冬日光线里》 《在冬日光线里》出版两年之后,应《巴别塔诗典》出版方“九久读书人”之邀,宇舒着手翻译跨度为雅各泰一生的诗人自选集《墨水或许来自阴影》。今年上半年,这本书终于要问世了。对这本厚达570页的近乎全集的作品的翻译(其中不止诗歌、还有笔记和散文),令宇舒对雅各泰有了更深的理解。在她看来,死亡,对死亡的忧虑,以及死亡漫长的预告片——衰老,构成了雅各泰老年时期文字的几大主题。每一天,诗人、翻译家、评论家雅各泰,都和世间每个上了年纪的人一样,面对着日渐到来的衰老、越来越多的亲人朋友的离去、和对总有一天会到来的死亡的忧虑,他的诗集《有着消失面孔的风景》,基本上是写给那些已经从他生命中离开、消失、不在场的人们。 也许生命的过程,确实就是与衰老、死亡的抗衡。人们用爱抗衡,写作者、艺术家、译者,除了用爱,还用倾听世界和在书页之布上翻译抗衡。 在这样的一生之后,2021年2月25日,菲利普·雅各泰去到了那个注定会去的世界。在他为自己,和已经消失在他生命中的人们,在写下了诗集《有着消失面孔的风景》,写下了诗歌《死者之书》、《葬礼守夜》、《给亨利·普赛尔》,为遭遇车祸的朋友A.C写下了随笔《空旷的凉廊》等等文字之后。 这一生,“写作,仅仅‘为了让它轻声歌唱’。修复性的词语;不是为了震憾,而是为了保护、温暖、消遣,即使是短暂的。” 当我们谈论《在冬日光线里》时,也让我们期待《墨水或许来自阴影》的出版,毕竟,这是对诗人雅各泰终生写作的囊括。

渝公网安备:50010302002751号